|

旗袍虽然是由满族的骑装脱胎而来,

但在1930年后,随着短袄与长裙合并,

中国出现了第一代改良旗袍;

之后又经过三十多年的演变,

随着领高、袖长、开衩…等部位的不断变化,

衣料、色彩、花边…等的不断翻新,

使旗袍持续焕发出新的生命力。

从搜集来的一些老照片和老海报中,

可以了解旗袍样式的演变历程。

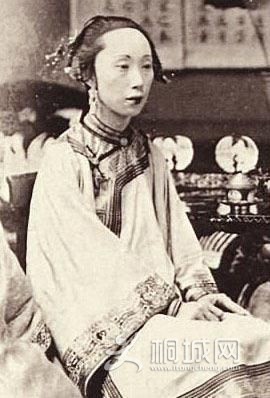

清末女性旗装,袍子宽大,腰平直,

束身、裹腿,裙长至足,宽松式,多重镶滚。

清末民初的汉族女装,

右襟无缝传统式短袄,配百褶裙。

下图高高的领子叫“元宝领”,

有时它夸张到穿了会遮住半张脸。

北伐前盛行的旗袍马甲。

内穿大袖短袄,外罩无袖长马甲。

也可以内穿长旗袍,外罩短马甲。

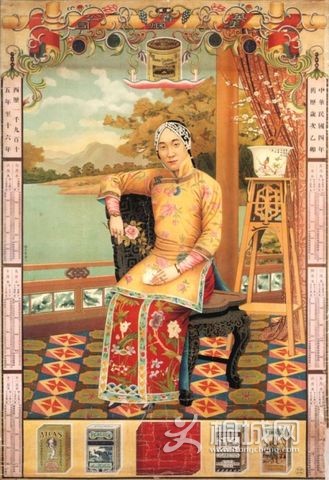

下左图是民国时着名的赵四小姐。

张学良的红颜知己。

1926年,短袄和马甲合二而一。

此为民国新旗袍的最初款式。

下图是 宋庆龄女士。

1927年后,新潮女士缩短旗袍,

并在袖口下摆处缀上蝴蝶褶。

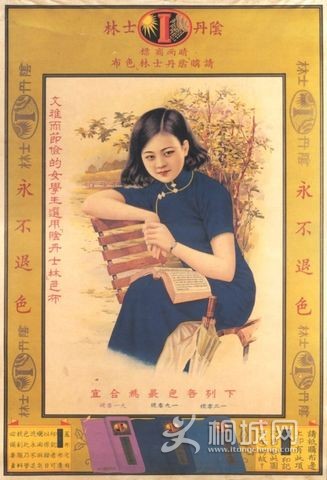

1930年北伐后,学生服。

受欧美的影响,收腰,及膝,袖口缩小。

广告词是

“文雅而又节俭的女学生选用阴丹士林色布”。

1933年左右,风气渐开,

腰身更紧,开衩提高,

不但已至膝上,

甚至还有的越来越高直至臀边,

所以为防走光,里面有时还要

加穿一件镶蕾丝边的衬褂。

飘飘拂拂,又添一抹风情。

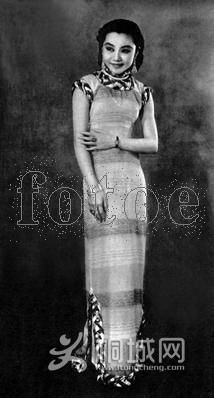

1935年,物极必反,

旗袍长到全遮脚的极点,

开衩却降至膝下,

下图是当时的着名影星胡蝶。

1937年旗袍,袖缩至肩下两寸,

并开始打破右襟开缝的传统,做成双开襟。

1938年海派旗袍高领低摆,

开衩至膝,袍身紧窄修长而无袖。

这就已经很像现在的旗袍了,

花瓶式,腰身似瓶颈,下边为瓶座,

是“传统”与“新潮”的结合。

|