- UID

- 246

- 积分

- 375

- 威望

- 212

- 桐币

- 1184

- 激情

- 376

- 金币

- 0

- 在线时间

- 2 小时

- 注册时间

- 2008-8-17

荣誉会员

- 积分

- 375

鲜花( 4)  鸡蛋( 0)

|

正当桐城上上下下紧锣密鼓地着手打造国家历史文化名城之际,由安徽省徽茶研究会常务副会长郑之宽、桐城市人民政府市长吴三九共同作序,桐城市人民政府分管茶叶的副市长潘桂亚等编著的《龙眠灵韵.桐城小花》正式出版发行了。可以这样说,这是一本非常及时的书,为打造国家历史文化名城的进程中又多了一份难能多得的“软件”,它集小花茶的宣传和弘扬桐城古老的文化于一体,文史并茂地展示了小花茶从明清至今每一个芳香惊艳的历程。《龙眠灵韵.桐城小花》的出版,为所有小花茶迷们全方位打开一扇了解桐城茶文化的窗口,也为人们研究桐城茶叶的发展变迁提供一份珍贵的史料,从中让我们感受到桐城小花灵韵的夺人魅力。

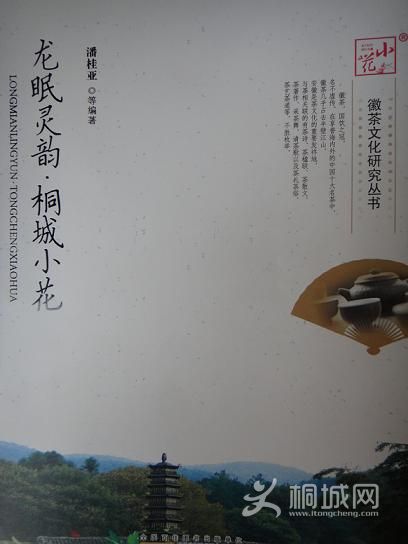

从桐城茶人那珍重地把《龙眠灵韵.桐城小花》这本书请回来后,首先并没有迫不及待地打开,然后囫囵吞枣似的去阅读,因为那样只会亵渎这本渗透小花茶魂的新书。就着冬日最后一抹昏黄的光亮,我用眼神打马摩挲着它淡雅的封面,素洁得如同小花茶本身,恍惚间我闻到了从双溪椒子崖下飘散而来的缕缕茶香。“龙眠灵韵.桐城小花”这名字也取得非常有桐城文化意蕴,象我的父母在我小时候给我取的名字那样富含苦心,想必当初在编辑这本书的编者们同样把小花茶当作自己的孩子,所以也取了这样一个宁静清幽的名字,含义深远。封面上的照片采用的是龙眠双溪村的别峰禅寺,佛塔庄严,竹影婆娑,寓意着禅茶一味,同时把桐城茶文化与佛教文化有机地连合在一起。寺的背后就是明朝作家许慎定义的应龙形而成山的龙眠山,山的云雾深处就是小花茶的娘家。真是翰墨飘香的桐城,才能孕育出这样通灵韵味的小花茶。

把《龙眠灵韵.桐城小花》捧在手中,不焦不急中冲泡一杯春季从龙眠山买回来的小花茶,只见片片茶叶立于水中,伸展旋转。杯净盏新,书香铺面,茶香缭绕。清桐城文人姚兴泉《龙眠杂忆》:“桐城好,谷雨试新铛,椒园异种分辽蓟,石鼎连枝贩霍英,活火带云烹”。茶泡古诗,从古人的诗句中品小花裹挟着的兰香,便有了对小花茶更多的感悟和理解。《龙眠灵韵.桐城小花》这本书共六个章节,第一章风雅龙眠,第二章桐城茶香,第三章小花初露,第四章品茗话茶,第五章名人与茶,第六章墨海溢香。茶在桐城历史上道路漫长,但是,因为桐城的移民文化特征,对茶的全方位理解,一直比较滞后。今年上春,桐城茶人告诉我,茶叶办将与徽茶文化研究会合作出一本书,系统地来介绍小花的发展史,填补桐城茶叶研究的空白。所以《龙眠灵韵.桐城小花》这本书,不仅仅是关于茶文化史实的搜集,更从桐城文化的基本特征层面,对茶文化作了更为深入和细致的梳理。一方水土养一方人,龙眠山水孕育了桐城人和桐城派文章,并蔚然出“冠盖满惊华,文章甲天下”的一派气象,小花茶与之是那样的相溶相通!相通于山一样的自然,茶一样的清香;相溶于水一样的灵秀,自然一样的完美,这本身就是一本好书!

桐城产茶甚早,有文字记载即可溯至隋唐,然桐城小花的成名应该在明朝。据《桐城风物》记载:“茶山园皆有种者,唯小龙山方氏龙泉庵中茶产于云雾石隙中。味醇而色白清香,品不减于龙井,龙眠孙氏椒园茶亦佳。”明朝大司马孙鲁山,乞休隐居龙眠,在椒花似雨的椒子崖下,构筑了“椒园”。孙鲁山生性爱茶,宦游时得异种茶籽,植之“椒园”,用人参剩汤浇之,茶作兰香,故称作“椒园茶”。《桐城县志》记载:“茶其树大小不一,桐城茶皆小树丛生,椒园最胜,毛尖芽嫩而香。”又据《桐城好.龙眠杂忆》云:“桐城孙氏椒园(孙氏名鲁山,曾任明朝大司马总督)茶,曾进贡皇帝品茗,与当时名茶“顾渚”、“蒙顶”齐名,跻身“贡品”之列。”从此,椒园茶成了“贡品”。[size=+0]又因其冲泡后芽茶亭亭玉立,形似初展兰花,而且含有山上野兰花清香,又名“桐城小花”。此茶选其在谷雨前采摘细嫩一芽二、三叶,制茶工艺精致考究,分生锅、熟锅、初烘、摊凉、复烘五道工序而成。

书在案头,满屋茶香。桐城市人民政府市长吴三九说,常常在一天忙碌之后,华灯初放之时,泡上一杯碧绿的桐城小花,看着杯中如兰花般绽放的茶叶,看着眼前这座正在成长中的城市,心里格外踏实、格外温暖。一杯好茶的确能涤净尘虑,抚平烦躁。从那千年的古韵里,我依然能够读出浓浓的小花茶香,萦绕在眼前,香气扑鼻。龙眠山水诚然已是桐城的代名词,而桐城小花茶的韵味和品质,则浸润了300年文风浩荡的桐城散文流派,也造就了一代代人臣的谦谦君子之风,这种精神的渗入与挥发,使之更加茗香纯厚,回味悠长。

厚重的桐城,灵韵的小花。

装帧精美的封面,照片为龙眠办事处双溪村的别峰禅寺

拙文《花儿为什么这样香》入选徽茶文化研究丛书

|

评分

-

查看全部评分

|